近日,我院团队在尿酸代谢调控昆虫生殖领域取得重大研究进展——成功解析家蚕黄嘌呤脱氢酶(BmXDH1)突变引发雌性生殖障碍的分子机制,相关研究成果以 “Hypoxanthine accumulation caused by mutations of Bombyx mori xanthine dehydrogenase triggers female sterility” 为题,发表于昆虫学领域一区 TOP 期刊《Insect Biochemistry and Molecular Biology》。该研究第一作者为研究生赖文清,王学杨副研究员与李木旺研究员为共同通讯作者。

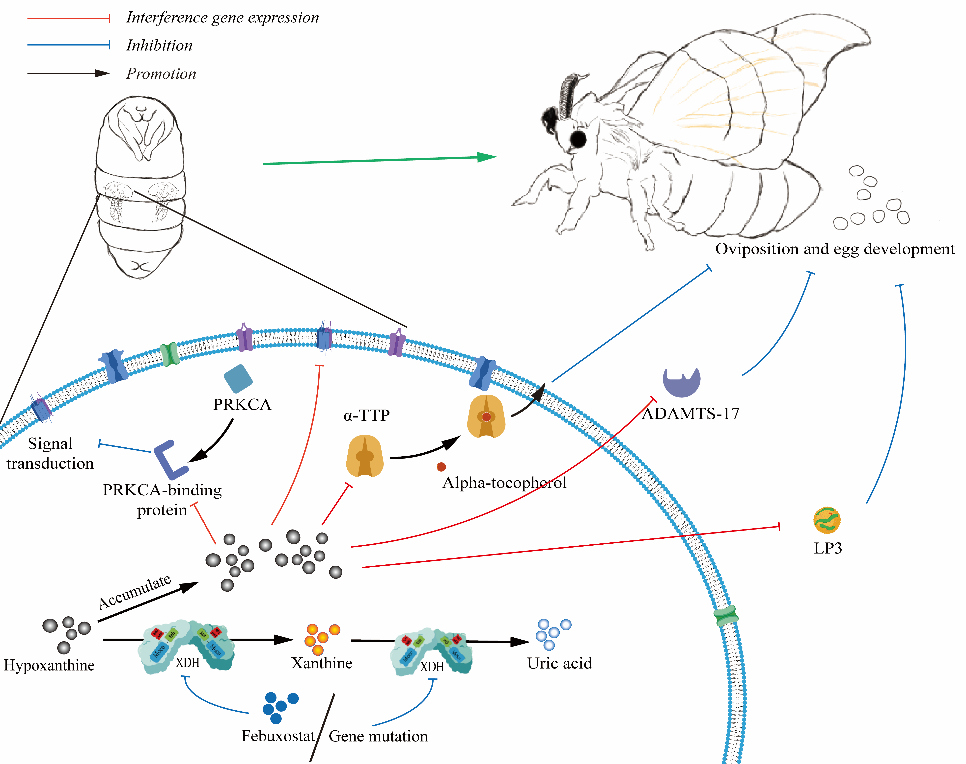

本研究始于8 年前的一次偶然发现。科研团队在 p50 家蚕品系中筛选到一种自然突变体(命名为 op50),其核心特征为雌性生殖功能严重缺陷,同时伴随高度油蚕表型,而雄性生殖能力不受影响。为揭示这一表型的分子机制,团队历时八年开展系统研究,通过遗传规律分析、生理生化检测、基因克隆及基因组编辑等多项技术手段,最终定位到关键突变基因 BmXDH1。序列分析显示,该基因由于插入突变导致终止密码子提前出现,使得编码蛋白缺失 154 个氨基酸,蛋白结构的完整性被破坏,进而丧失部分生物学功能。为验证基因功能,构建了 ΔBmXDH1 基因编辑突变体,实验结果明确重现了 op50 的核心表型:突变体雌性产卵量减少 50%,卵的孵化率降低 90%。进一步机制研究表明,上述生殖缺陷源于卵壳及卵体表面孔隙的严重结构异常;且该缺陷的发生始于蛹期,具体表现为输卵管畸形与产卵功能障碍。分子层面分析显示,BmXDH1 功能缺失会导致次黄嘌呤在体内过度积累,进而扰乱卵巢与胚胎的正常发育,引发细胞外基质重塑异常、细胞信号通路紊乱及氧化应激调控功能受损等一系列连锁反应。该研究为首次揭示了BmXDH1 基因通过调控次黄嘌呤代谢参与家蚕雌性生殖调控的分子路径。

研究得到国家自然科学基金(32472977),蚕桑遗传改良重点实验室开放基金(KL202202)、中国高端外国专家引进计划(H20250524)及江苏省研究生科研实践创新项目(SJCX23_2235)的资助。

文章链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0965-1748(25)00194-8